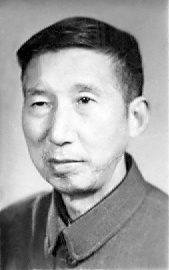

黄仲萍

1920-12-22 — 2009-02-02

拜访:2996次

献花:52束

点烛:29次

祭酒:12次

挽联:0次

留言:0条

上香:15次

献贡:55件

点歌:3首

祭文:7篇

父亲、亲情、家风

父亲、亲情、家风

发布时间:2011-01-31 00:00:00 点击量:1678

三九天,我独自奔三亚来避寒。这几天南京零下九度,三亚人却着短袖单裤。寒是避到了,感觉丢失了不少亲情,很想念亲人们。寂寞中去看连载小说,小说描写了九十年代的大学生活,小说中没讲何地何校,但报出了小西天、狮子坟、北太平庄、西北楼……,熟悉的名字!这不就是母校——北师大吗?勾起我思绪万千,我一下想起了四十六年前的一幕。

那是六四年秋,我刚入学一个多月,一个下午,我们正在礼堂开大会,我突然被叫了出来,原来是父亲出差顺便来看我了。当时真不知道他是用什么本领把我从人堆中找出来的。光着脚的我(学四川人赤脚充朴素)和父亲一起回到西西楼,粗粗洗个脚套上鞋就准备随父亲一同出去。当时北京的天很蓝,我们宿舍窗户冲西,四十里外的西山看的很清楚,红红的太阳已挂西山头。我们没有谈风景,可当时的情景却历历在目。

父亲和我边走边谈,不知不觉从西西楼走到了新街口,路不近,总有个十多里路吧。当年父亲四十四岁,还未过完他人生的一半,正值壮年。在新街口三岔路口,正对着西直门的路边找了家川菜馆,吃了回锅肉和担担面,那是我生平第一次进饭馆。父亲请我吃饭,说明我已经长大了。亲人来了,我很高兴。记得刚从南京来到北京的第一天,晚饭时时想到我离家那么远了,以后再也难见到奶奶几面了,一时动情,呛着泪水也没能把馒头咽下去,当然,流泪是避开了外人的。

那天父子似乎分别很久,谈了很多。从小到大,父子之间还没这么长时间谈过话,因父亲一直很忙。五六年父亲与郑叔叔随上海长航局朱副局长来南方找了块地方办河运学校,郑管教务,父亲管总务。学校就这么办起来了,并于当年就招了生。父亲当了多少年总务副科长,那些年河校总务就是黄科长,黄科长就是河校总务,吃喝拉撒,什么都管,一天到晚,难着家边。没有时间多顾及子女,好在家里有奶奶在!有时吃着饭,别人一声“黄科长……”丢下没吃完的碗就出去了,有时只是去宿舍区某家为人家修个自来水什么的。文革中,书记校长主任们却不问事了,父亲成了学校总领导,更忙了。用现在时髦的话,被当了几天一把手。学校大小事都由他拿主意。后勤、伙房、接待、去银行取款给职工发工资(父亲算盘打的极快,没有会计也难不到他),有时还要拖个板车去店里买蒸饭钵……。细想起来,其实这就是认真做事的标准表现。这些行动都潜移默化地影响了子女。父亲这样地工作,是因为肩上有种责任感,吃了许多辛苦而在所不辞。这种作风表现在黄勇身上就很典型。一次厂里二个同事下阴井处理问题,被沼气薰倒在下面,黄勇就一面采取向内吹风的措施,一面奋不顾身地下井救人。那是极危险的行动!好在只损失了一部手机。在现如今“无利不干事”的浮燥时代,那些官员党员能这样去做吗?黄勇不图什么,在他看来,那只是对工作应有的负责态度。没必要向厂领导要求什么,也要不到什么(事隔不久,南京另有单位也发生了类似的事,却是付出了生命的代价)。我们为黄勇感到骄傲。

父亲认真做事不只是辛苦,而且细致。文革中一位河校成员外出闹革命,来信要学校给他寄粮票。在文革后期批斗父亲时(清队时),那位仁兄给父亲一条罪状是“贪污粮票”,他认为父亲过了手一定会有问题,在那种纷乱时期,父亲事情千头万绪。类似的事父亲不知经手了多少笔,于是那位就为批斗会增添了点色彩。岂知后来从账堆中父亲给他们找出了当年寄粮票的邮局回执。当然此罪名也就烟消云散了。受之影响,我们弟兄的工作也都是细致的,至少我自认为此生过去做的工作都是安排的井井有条的,有时虽然慢了点。

父亲来北京看我,也表现了他的高兴和希望。很多年以后我才知道。当年稀里糊涂地考上了大学,在一百多户的河校宿舍影响却很大。前无古人,后无来者。58年—65年只出这一个大学生。河校宿舍里大知识分子不少,有船长大副轮机长,还有八级钳工等以往人们对勤勤恳恳工作但没有学历文凭又是非党员的父亲是什么态度什么眼光呢?我不知道。但作为小孩子我自会有所感受。我没有骄傲的王子待遇,有些人你喊他一声“叔叔”什么的,也只是淡淡地嗯一声,从没有过被欣赏被喜欢的感觉。属二类小孩!只有一个高个子胖胖的知识分子大右派,每次见到我这个小孩都会点头微笑,甚而微微哈腰,常会令我不知所措,“他可是个大人啊!”好在那时我们人小,不明事理,这些并不影响我们上学。平淡的家庭突然冒出个尖子,当然会引起不小的震动。在父亲看来,这是踏踏实实的门风所得来的结果,父亲当然应该高兴,这是我们家的财富!在孙子辈中,又有二个孙子进了国内名牌的南大、清华,父亲当然更是高兴,并感谢了两位妈妈的努力和付出。尽管父亲也知道,孙儿们将会受时代的影响而不会完全象他那代人一样做人做事,但本质上尤其诚信待人认真做事是有遗传的。我们的家风是有他独特的地方的。

四十六年前的那个晚上早就过去了,父亲的一生也走完了。留在我们子女心头的那些印记却不会消失。在父亲去世二周年之际,再添点记忆。愿父亲的在天之灵安息。

2011年元月于三亚